Algunas formas y costumbres de la antigüedad clásica, como el orden jónico o el fascismo, han mostrado una obstinada reticencia a desaparecer. Entre las pervivencias más o menos inocuas se encuentran algunos proverbios que, como recogió Alba Boscá en dos entradas de este blog (aquí y aquí), han sabido camuflarse camaleónicamente en los refraneros de las lenguas modernas. Una de ellas, en una de sus múltiples variantes latinas, es saxum uolutum non obducitur musco, cuya traducción castellana es algo como «roca movediza, nunca moho cobija», con esa rima fácil que funciona tan bien en los dichos populares y tan mal en los poetas cargantes.

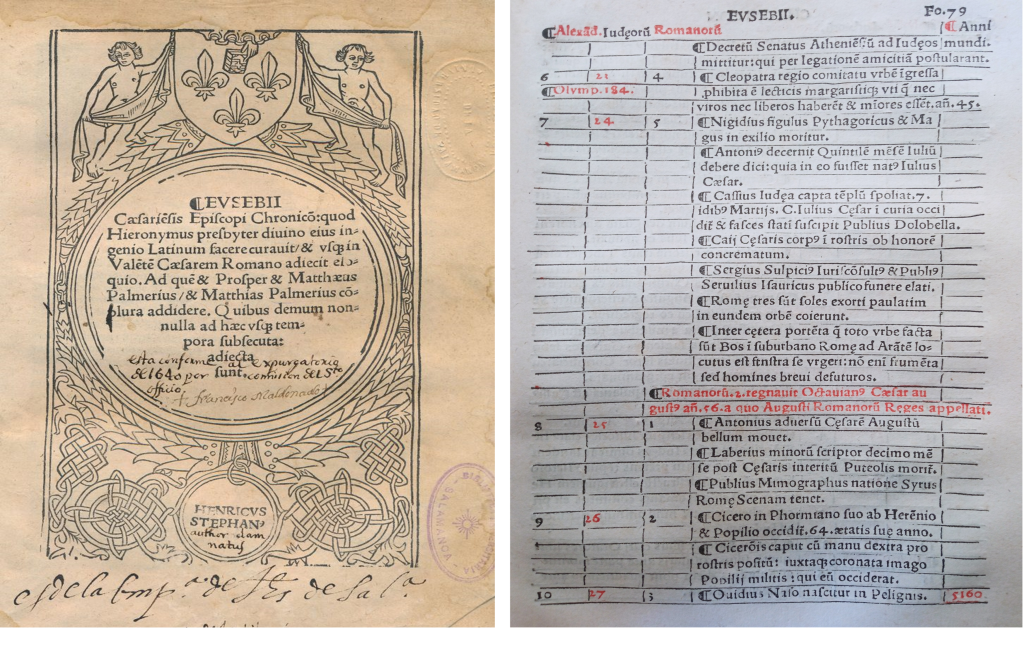

En ocasiones su autoría se adjudica a Publilio Siro, un completo desconocido para muchos de nosotros, pero que debió de ser en su momento uno de los autores de mimos más relevantes, una suerte de César en harapos tras conseguir que, de acuerdo con algunas anécdotas transmitidas, el tirano que cruzó el Rubicón retirase su favor a Décimo Laberio, su principal competidor; de acuerdo con la Crónica de Eusebio en la recensión de Jerónimo, Publilio, tras la muerte de Laberio, Romae scena tenet.

Ciertamente, si se quiere forzar una paternidad putativa, la colección de sentencias descontextualizadas de Publilio Siro, del que apenas conocemos el lenguaje que usó, ofrece una oportunidad perfecta. Difícilmente un par de frases pueda captar tan bien la situación actual de respetuosa incomprensión como las que Michael David Reeve colocó al comienzo de su capítulo sobre Publilio en Text and transmission:

Why the mimes of the Syrian Publilius swept audiences of the late Republic off their feet might be easier to say if more had come down to us than two fragments quoted by grammarians and a collection of one-line maxims in senarii and septenarii. No doubt citiziens too snooty to be caught enjoying light entertainment declared their admiration for the maxims, as in later generations the two Senecas and Gellius did.

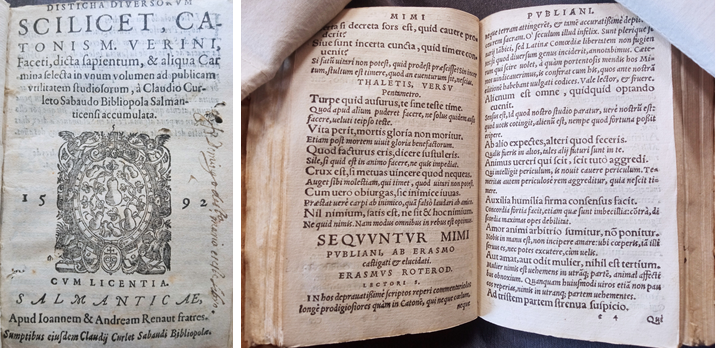

La recepción de Siro no está lejos del “Marcial moralizado”, esos extraños pastiches que convierten a Marcial en una suerte de filósofo estoico. Como tantos otros textos grecolatinos, la editio princeps como tal de las sententiae de Publilio se debe a la cuidadosa edición de Erasmo, quien ciñó el corpus a algo más de doscientas máximas entre las que, por supuesto, no se encontraba ya saxum uolutum non obducitur musco.

Lo cierto es que de todas las ediciones impresas que he podido consultar (sin ser muchas, sí demasiadas) con las Sententiae, desde el 1475 (los prouerbia de la editio princeps napolitana de Séneca) hasta el 1897 (la edición de Meyer, que era la canónica hasta hace poco), solo he hallado la inclusión de saxum uolutum non obducitur musco en la obra de Théophile Baudement, con la forma musco lapis volutus haud obducitur, y en una traducción inglesa que claramente depende de la de Baudemunt, la de Darius Lyman de 1856, The moral sayings of Publius Syrus, a Roman slave. La referencia a la esclavitud de Publilio Siro no es casual. Lyman fue un férreo defensor de la abolición de la esclavitud y llegó a publicar en el mismo año, esto es, cinco años antes de que comenzara la Guerra Civil en Estados Unidos, Leaven for doughfaces; or, Threescore and ten parables touching slavery, un libro de fábulas morales destinado a concienciar a los norteños que pensaban que la abolición de la esclavitud iba a tener efectos casi tan nocivos sobre la economía como, por ejemplo, los que ahora algunos con un gato siamés al hombro vienen profetizando respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El interés de Lyman en Publilio Siro parece partir del motto que adoptó la Edinburgh Review, iudex damnatur, cum nocens absolvitur, esta sí una de las sententiae de Publilio. Cuando Lyman se interesó por el autor, uno de los fundadores de la revista le confesó que ninguno de los que habían elegido la divisa había leído una línea más de Publilio Siro, lo que hace concluir certeramente a Lyman «what a reputation for learning and extensive erudition a man might acquire by an apt quotation from an inaccessible author».

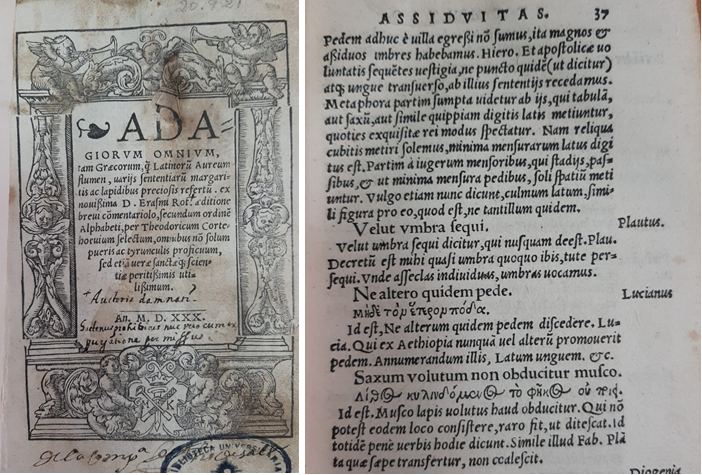

Si la edición erasmiana borró la autoría de Publilio sobre saxum uolutum non obducitur musco de buena parte de las colecciones posteriores, Erasmo no se olvidó del proverbio y encontró su lugar entre los Adagia, junto con la correspondiente versión griega y bajo el epígrafe de la assiduitas, un concepto que quizá algún traductor proactivo y emprendedor se sintiera inclinado a rendir con el modismo de ‘resiliencia’.

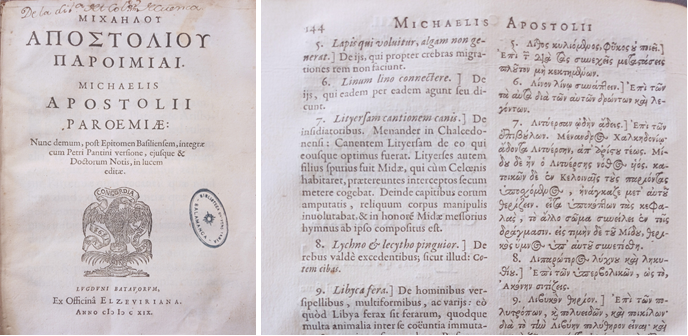

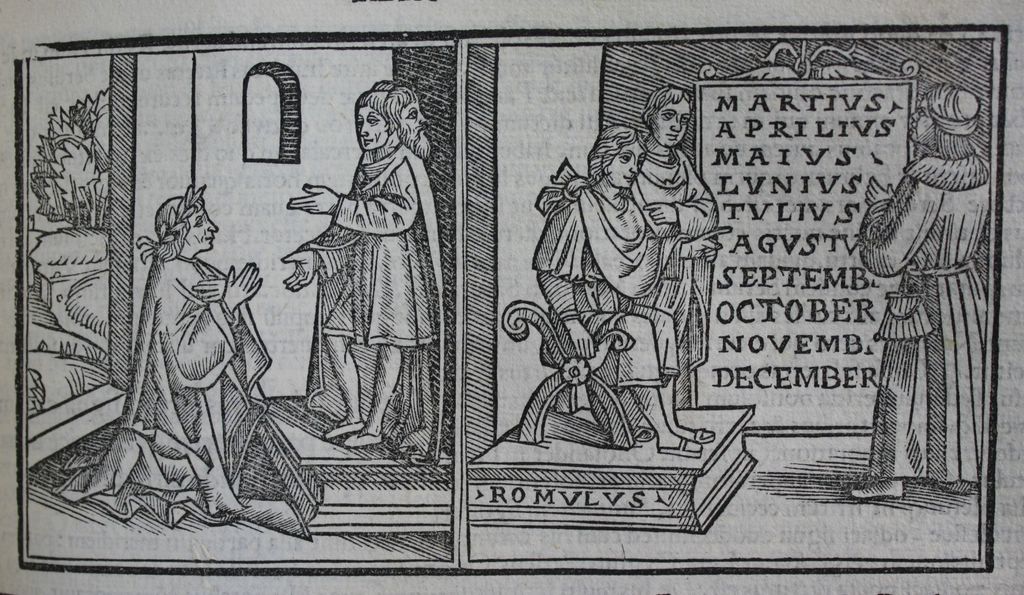

Con anterioridad a Erasmo encontramos el proverbio tanto en griego como en latín, pero no de manera prolija. La primera atestiguación escrita de la que he sabido se encuentra recopilada en ese extraño libro con pretensiones de barco que hizo Egberto de Lieja en el s. XI, Fecunda ratis, y cuya mayor popularidad se debe a que conserva una de las tradiciones más famosas de Caperucita Roja antes de Perrault. En la recopilación de dichos e historias clásicas y seculares que compone la “Proa” del barco, Egberto recoge: assidue non saxa legunt uoluentia muscum (182). Ya en el s. XV, el bizantino Miguel Apostolio incluía en su Συναγωγὴ παροιμιῶν: Λίθος κυλιόμενος, φῦκος οὐ ποιεῖ (10,72).

Aunque existe la tendencia a pensar que se trata de un original griego, lo cierto es que no hay ningún argumento de peso y probablemente la propia idea de buscar un origen lachmannianamente jerarquizado de un dicho popular está condenado al fracaso. Prueba de ello es la amplitud de lenguas en las que, en época moderna y contemporánea, el dicho ha sido recopilado, como el Refranero multilingüe muestra, incluida probablemente la traducción más famosa, la inglesa: a rolling stone gathers no moss.

Más allá de su relevancia para la erudición paremiológica, su impacto en ese marco cada vez más esquivo, el de la cultura popular, es imponderable. De la mano de Muddy Waters, el “jefe” del blues de Chicago, el “Catfish blues” que llevaba sonando probablemente desde los ’20 del siglo XX, si no antes ―aunque algunos de los versos se pueden documentar veinte años antes, la primera grabación se atribuye a Robert Petway, al que la falta casi absoluta de información biográfica ha querido metamorfosear en una especie de misterioso trotamundos―, se convierte en “Rollin’ stone”, una de sus canciones más significativas. A partir de ahí, la historia es más conocida.

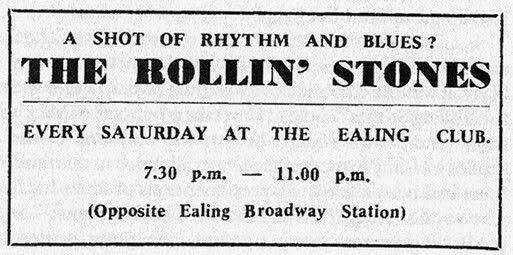

En 1961 un grupo de jóvenes aficionados al blues de Chicago, la mayoría de los cuales había ido a las mejores escuelas, empezó a reunirse para tocar y, de manera escasamente original, decidieron llamarse The Blues Boys. Cuando un año después la formación varió y empezaron a actuar de manera semiprofesional, se vieron en la necesidad de buscar un nuevo nombre que, en homenaje a Muddy Waters y siguiendo la línea de escaso esfuerzo imaginativo, no fue otro que The Rollin’ Stones.

La expresión inglesa conocería una segunda vida cuando en 1965 Bob Dylan publicó “Like a rolling stone”, marcando su transición a un sonido eléctrico que no fue muy bien acogido por algunos de los puristas del folk; se trata probablemente de la controversia más estéril y exasperante que afectó a Dylan hasta que le concedieron el Nobel. No se puede saber con certeza si se trató de una sátira del círculo de Warhol ―algunos han señalado incluso, con poco o nulo fundamento, que estaba inspirada por Edie Sedgwick, la femme fatale de la Velvet Underground―, pero lo cierto es que por tal lo tomaron ellos; en puridad, pocas cosas habría de las que esa corte de narcisistas de The Factory no se considerase el epicentro. El éxito de la canción fue inmediato y, junto con la canción de Muddy Waters, terminó por decidir el nombre de una nueva publicación que vería la luz un par de años después, en 1967, y que acabaría convirtiéndose en uno de los anales de los nuevos movimientos culturales, la famosa revista Rolling Stone. Tratando de saldar su deuda y con todo el descaro del mundo la revista Rolling Stone, imagino que sin volverse para ver los ceños fruncidos, ha declarado en un par de ocasiones el “Like a rolling stone” de Dylan como “la mejor canción”.

Existe una infinidad de covers, incluida una algo curiosa de Mick Ronson, una de las “arañas de Marte”, y que contó con la colaboración de David Bowie. Sin embargo, probablemente la versión más conocida es, precisamente, esa otra, bastante sosa, de The Rolling Stones, que, según creo, apareció por primera vez en los directos de Stripped. De hecho, incluso hay un directo del ’98 en Argentina, musicalmente pésimo pero divertidísimo, en el que Bob Dylan canta riéndose ―probablemente la única persona a la que la situación le divierta más que a Ronnie Wood― algo parecido a su versión mientras Jagger lo mira de soslayo y trata de sincronizarse, pasando del terror al enojo.

Mucho más interesante, la grabación de Muddy Waters atrajo la atención de ese músico tan increíblemente dotado que se esfumó cuando Jimi Hendrix abusó por última vez de los barbitúricos. Primero grabó su “Catfish blues”, que serviría de base para dos de las piezas de un disco perfecto como es Electric Ladyland, el tercero y último de The Jimi Hendrix Experience y en el que, curiosamente, se incluyó una versión de Dylan, su “All along the watchtower”. Descendientes del “Catfish blues” son tanto su “Voodoo Child (slight return)”, una de sus canciones más conocidas, como “Voodoo Chile”, cuya grabación le precedió en un día ―se escuchan las voces en el estudio― y que está mucho más apegada al blues. Una semana antes de que se publicara Electric Ladyland, la Jimi Hendrix Experience dio tres conciertos en la célebre Winterland Ballroom de San Francisco. Entre el material en directo que ha sido continuamente reditado y publicado se encuentra una interpretación del ‘Like a rolling stone’ que conscientemente recupera un sonido más blues y que, con esa rara virtud de todas las versiones de Hendrix o Cash, supera al original. No era la primera vez que se grababa ya que en el Montery Pop Festival de 1967 tocaron, de una manera algo distinta, también “Like a rolling Stone”.

Pasada ya la resaca sentimental de la visita a Madrid de lo que queda de los Rolling Stones, un viejo adagio cuyo pasado latino es invisible ahora es una excusa tan buena como otra para escuchar… a Muddy Waters o Jimi Hendrix.

Diego Corral Varela

Debe estar conectado para enviar un comentario.